☆彡監修:神田麻帆☆彡

☆彡執筆・イラスト・コメント返信:水澤聖子☆彡

みなさまこんにちは。

少しずつ暖かく春らしくなってきましたね。花粉症の方には辛い季節かもしれませんが、いかがお過ごしでしょうか。

前回に続いてお酒の影響について書いていきたいと思います。今回はお酒が原因となる疾患や、適正な量についてのお話。実はお酒を飲むことで体にとって良い一面もあるので、ぜひ適量を知って楽しんでいただきたいと思います。

3、アルコールが原因となる疾患

前回の記事でアルコールの代謝について書きました。アルコールは主に肝臓で代謝されますが、他にも様々なところで体へ影響を与えます。

アルコールが原因となる主な疾患には以下のようなものがあります。

①メタボリックシンドローム

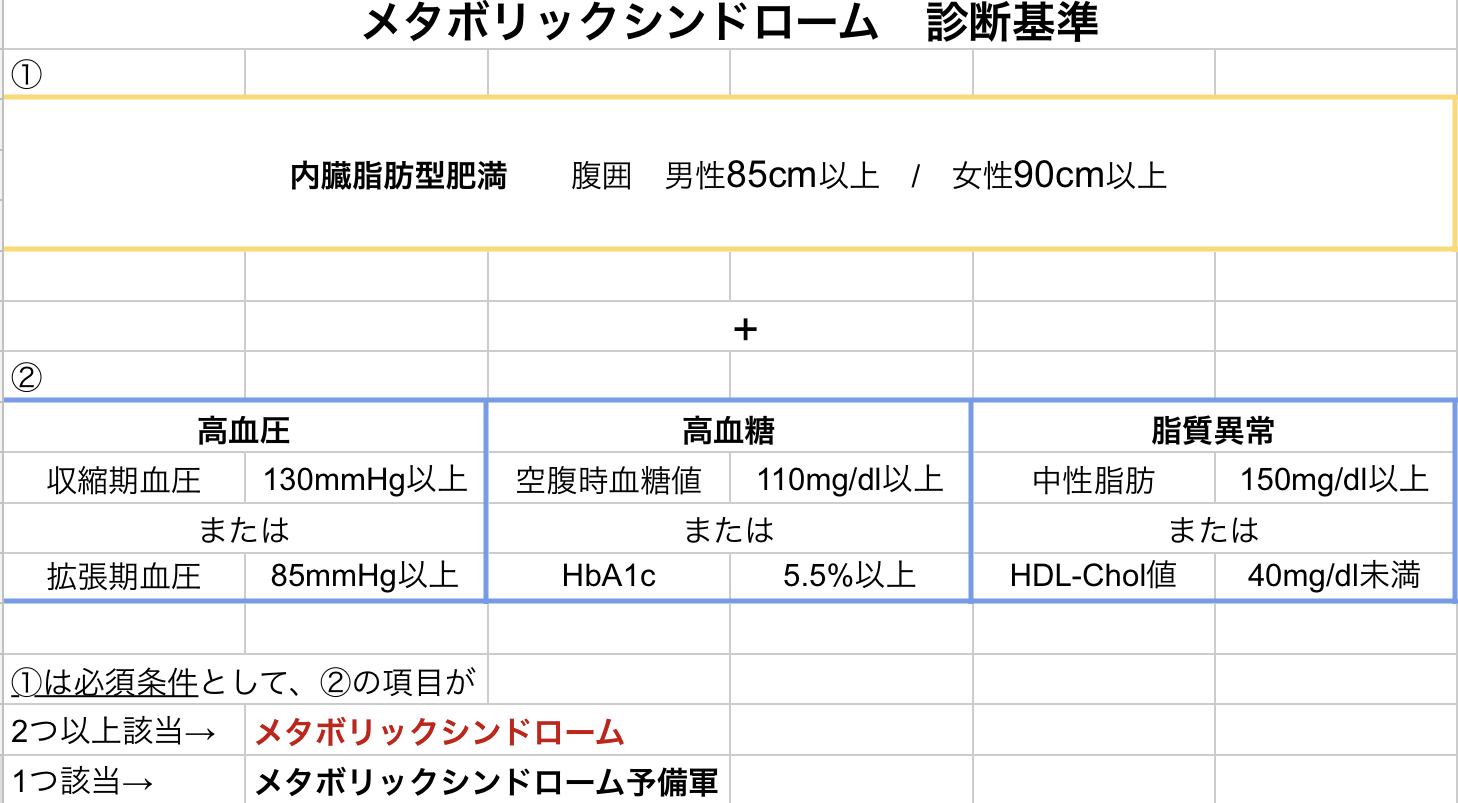

メタボリックシンドロームとは、内臓脂肪(男性:腹囲85cm以上・女性:腹囲90cm以上)に加えて、脂質異常症・高血圧・高血糖などが合わさったものを指します。

お酒はその糖質に注目されがちで、糖質OFFビールなどは今や定番となりました。糖質量に注目することは健康を考える上で大切ですが、忘れてはいけないのが、糖質はOFFでもカロリーはあるということ。カロリーがあれば、もちろん飲みすぎると体重増加に繋がります。

またお酒は食欲増進効果があることから、食べ過ぎにも繋がります。これが積み重なってメタボリックシンドロームを引き起こすと、それをきっかけに心疾患や痛風、糖尿病などに繋がります。

②肝臓疾患

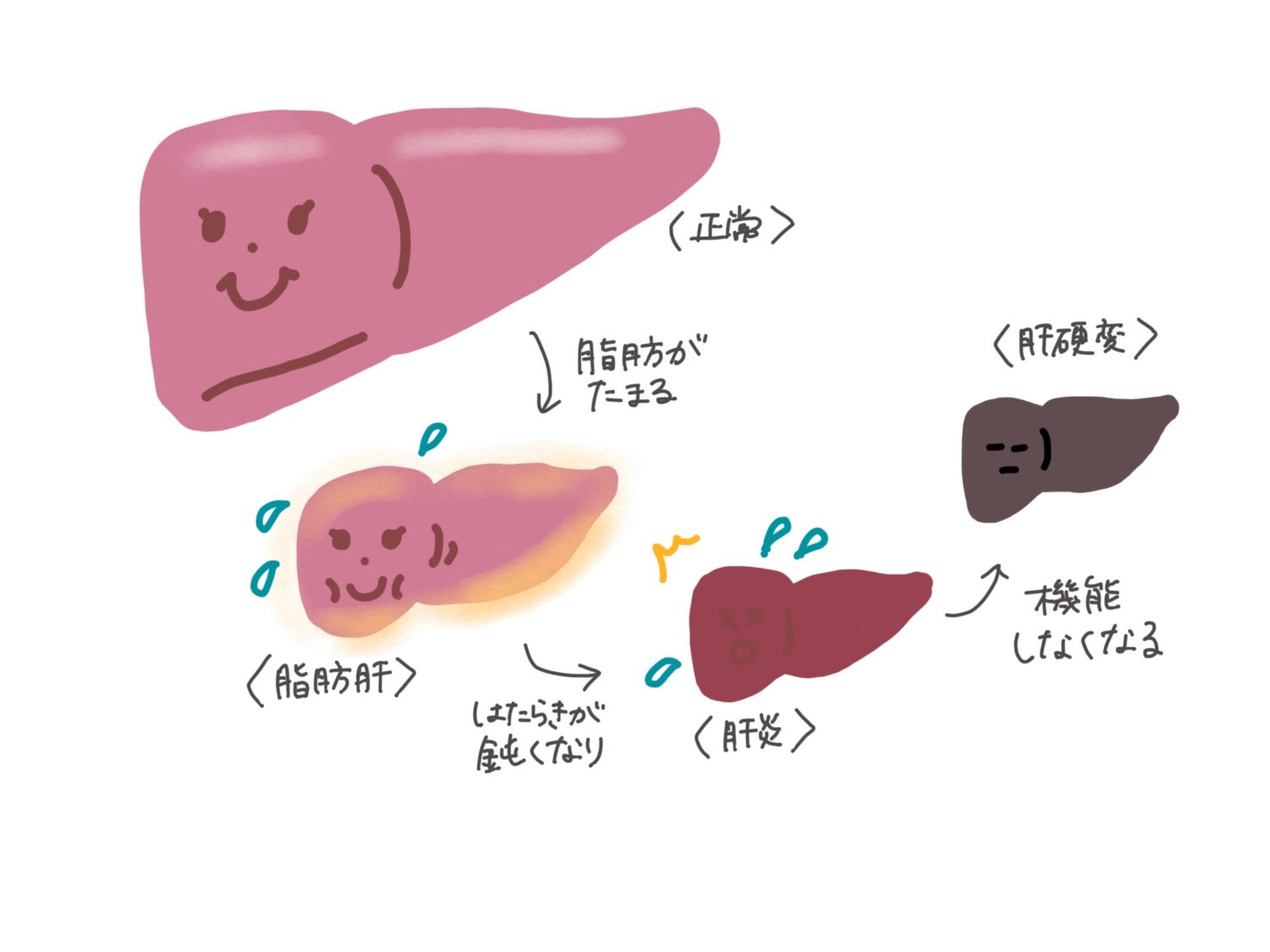

前回の記事で、アルコールは肝臓で代謝されると書きました。継続的に多量の飲酒をすると肝臓に負担がかかり続けます。またカロリーの摂りすぎから多くの人が患いやすいのが脂肪肝。

脂肪肝は文字どおり肝臓に脂肪が溜まった状態ですが、進行すると肝炎や肝硬変などに繋がります。最悪の場合は死につながる恐ろしい疾患です。

肝臓は「沈黙の臓器」と言われ、明らかな不調を感じにくいのが特徴。そのため体調が悪いなと感じた時には病気が進行していることも多く、注意が必要です。

③膵臓疾患

膵臓は血糖値の調整をしたり、消化酵素を分泌しているとても大切な臓器。膵臓病の原因としてはアルコールの飲み過ぎや胆石症などいろんな原因がありますが、男性ではアルコール摂取が最も多い原因となっています。

飲酒が必ずしも膵臓病を引き起こすわけではありませんが、膵臓病の原因としてアルコールがとても多くなっています。

④循環器疾患(高血圧、心疾患等)

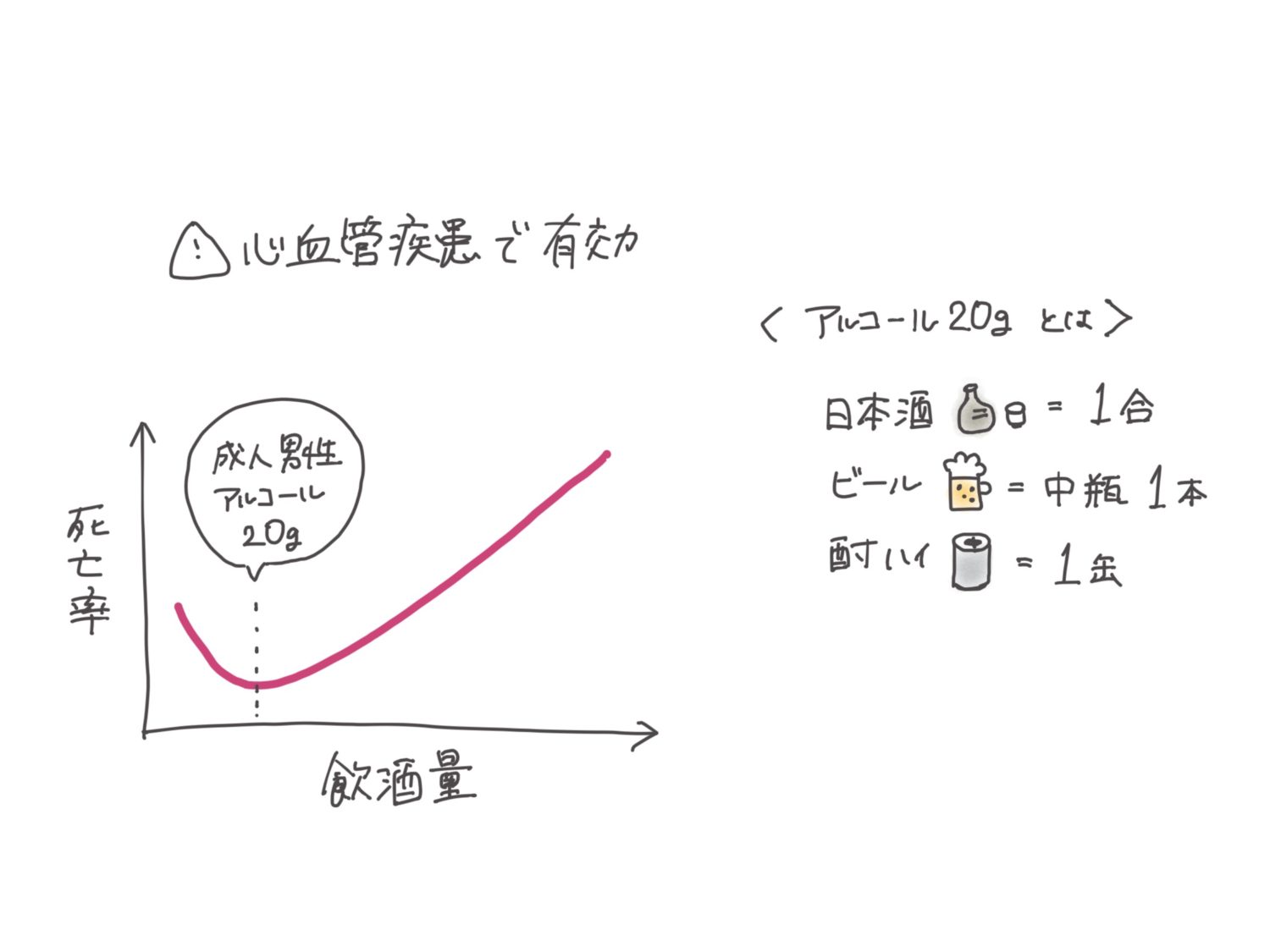

飲み過ぎは高血圧や心疾患に繋がりますが、適量であれば、飲酒は体に良いとも言われています。

大規模な研究がされており、虚血性心疾患や脳梗塞・糖尿病などにおいては、全くお酒を飲まない人よりも少量飲む人の方がむしろリスクが下がるということが報告されています。これは「Jカーブ曲線」と言われ、少量飲酒のメリットを示しています。

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/alcohol/a-03-001.html

しかし高血圧症や肝硬変については、飲酒量が多くなるとそのリスクも高くなるという、比例関係にあります。やはり飲み過ぎには注意する必要がありますね。

⑤精神疾患

飲酒は臓器だけでなく、精神面にも影響を与えます。アルコール依存のある人には脳の萎縮が見られたり、うつ病を多く発症している等の関連性も見られます。

⑥高尿酸血症・痛風

お酒の飲み過ぎで気にかける方が多いのが痛風ですね。血液検査などで測定される尿酸値。これが7.0mg/dlを超えると高尿酸血症と診断されます。足の親指のつけ根などに痛みが出たら、痛風と名前がつきます。しかしこれは数値が7.0を超えたら必ず痛みが出るというわけでもなく、7.0以下で痛みが出る人もいれば9~10台になっても痛みが出ない人もいるので、尿酸値が上昇してきたら注意が必要です。

4、飲酒の適正量

では、適正な量の飲酒とはどのくらいの量を指すのでしょうか。

上で書いたJカーブ曲線で最もリスクが少なくなる飲酒量は、成人男性でアルコール20gと言われています。アルコール20gとは日本酒1合、ビール中びんなら1本、酎ハイなら1缶程度の量です。

アルコールのg数はラベル等にも記載がなく、全て覚えるのは難しいですよね。そこで目安量を考える時に用いやすいのがアルコール度数(%)です。「このお酒アルコール●度もあるんだね~」と会話に出るやつです。これを使って、アルコールのgを計算することができます。

たとえば、500mlのビール(アルコール度数5%)に含まれるアルコールのg数は次のように計算できます。

500ml × 5% × 0.8(比重)= 20g

つまり、含まれるアルコールは20gとなります。

体格やアルコールの処理能力によっても個人差はあり、必ず全員にアルコール20gが適正です!と推奨できるわけではありません。体調などと相談しながら飲んでいただきたいですが、一般的な目安量として。

成人男性:1回あたりの飲酒量はアルコール量で20g

成人女性:1回あたりの飲酒量はアルコール量で10g

そして休肝日を週に2日設けることも大切です。

まとめ

いかがでしたでしょうか。お酒は体にあまりよくないイメージが強いと思いますが、実は心疾患のリスクが下がるというのはメリットでしたね!もちろん飲み過ぎはその他の疾患のリスクを高めますし、メタボにも繋がります。適切な量を守り、休肝日も設けながらうまく付き合っていきましょうね。